Navigation auf uzh.ch

Navigation auf uzh.ch

Mittelalterliche Quellen kommen nicht in gedruckter Buchform daher, sondern sind in verschiedenen, teilweise stark voneinander abweichenden und immer wieder abgeschriebenen Handschriften überliefert. Für die wissenschaftliche Bearbeitung müssen sie deshalb aufbereitet und ediert werden.

Allerdings handelt es sich nicht bei jedem aufbereiteten Quellentext auch um eine kritische Edition. So gibt es auch ganze Reihen von lateinisch-deutschen Textausgaben wie die „Ausgewählten Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters. Freiherr-vom-Stein-Gedächtnisausgabe“ (FSGA), zweisprachigen Reclam-Ausgaben oder sonstige Editionen.

Kritische Editionen hingegen sind Quellentexte, die der Überlieferungsgeschichte von Quellentexten gerecht werden und von einer Fachperson nach wissenschaftlichen Standards publiziert (also „kritisch ediert“) wurden. Eine kritische Edition muss drei Voraussetzungen erfüllen:

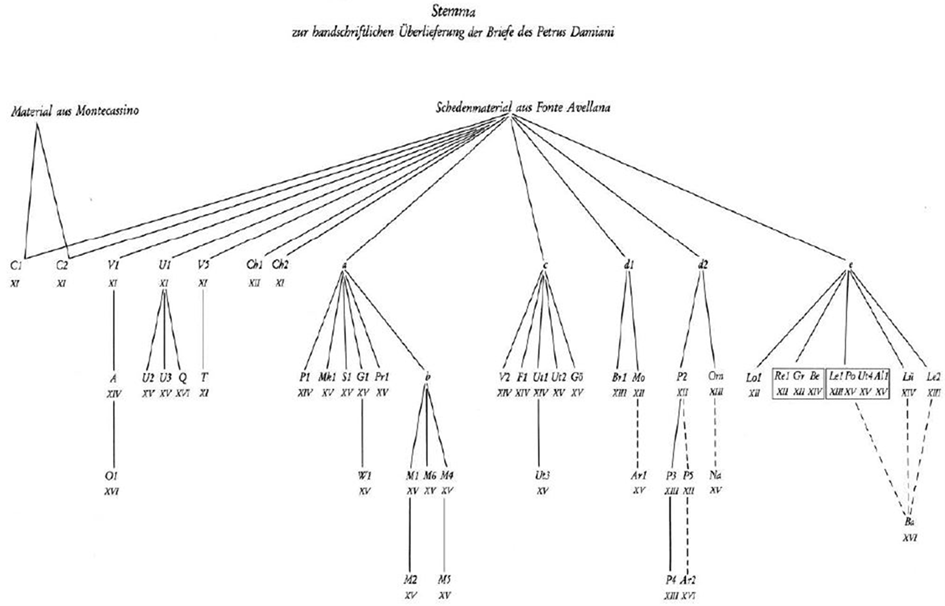

Beispiel für ein Stemma der Briefe des Petrus Damiani

Ausschnitt aus der kritischen Edition der Vita Karoli Magni Einhards mit dem doppelten Fussnotenapparat.

Mittelalterliche Schriftquellen wurden handschriftlich überliefert und durch Abschreiben sowie Redigieren sind oftmals verschiedene Fassungen des Textes entstanden. Da kritische Editionen die verschiedenen Überlieferungsvarianten berücksichtigen, sind sie für das wissenschaftliche Arbeiten unabdingbar: Sie ermöglichen eine vertiefte und differenziertere Auseinandersetzung mit der Quelle.

In einer wissenschaftlichen Arbeit muss deshalb immer die kritische Edition zitiert werden. Das heisst aber nicht, dass Übersetzungen und nicht-kritische Editionen nicht benutzt werden dürfen. Als Hilfestellung für das Verständnis sind sie dennoch unverzichtbar, sollen aber nicht ohne Blick in die kritische Edition zitiert werden. Wenn zum Beispiel für die Übersetzung auf einen Band der Freiherr-vom-Stein-Gedächtnisausgabe (FSGA) zurückgegriffen wird, muss dies in der Arbeit entsprechend kenntlich gemacht und dieser Band muss zusätzlich im Quellenverzeichnis aufgeführt werden.

Es ist zudem wichtig, die massgebliche kritische Edition zu benutzen. Grundsätzlich muss immer auf die neuste kritische Edition zurückgegriffen werden. Für das Auffinden einer solchen Edition bieten Datenbanken wie Geschichtsquellen.de eine wichtige Hilfestellung. Leider werden auf Geschichtsquellen.de kritische und nicht-kritische Editionen nicht voneinander abgegrenzt, weshalb die aufgeführten Editionen nochmals nach den Kriterien einer kritischen Edition geprüft werden müssen, siehe dazu auch das Tutorial Geschichtsquellen. Ebenso kann es helfen, in einem aktuellen Aufsatz oder einer aktuellen Monographie nachzuschauen, welche Edition dort zitiert wird, oder in mediävistischen Fachlexika nachzuschlagen. In der Regel wird auch in Übersetzungen angegeben, auf welcher kritischen Edition die Übersetzung beruht.

Kritische Editionen liegen klassischerweise als gedruckte Bücher vor. Heute werden sie immer öfters entweder gleich als digitale Edition veröffentlicht oder nach dem Ablauf einer Schutzfrist als Scan online zugänglich gemacht.

Der Begriff MGH bezeichnet eine traditionsreiche Editionsreihe sowie die Forschungseinrichtung, die diese Reihe herausgibt. Die lateinische Bezeichnung Monumenta Germaniae Historica lässt sich als „Historische Denkmäler Deutschlands“ übersetzen. Es ist zu beachten, dass es sich bei monumenta um den Plural von Singular monumentum, -ī (n.) handelt. Es heisst also die Monumenta.

Die MGH wurden im Jahr 1819 als „Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde" vom Reichsfreiherrn Friedrich Karl vom und zum Stein (1757-1831) in Frankfurt am Main gegründet. Ziel und Zweck der MGH war und ist es, bedeutende schriftliche Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters im Rahmen wissenschaftlicher Editionen herausgeben. Den unter dem Eindruck der Romantik stehenden und nach nationaler Einheit strebenden Gründern der MGH ging es darum, die mittelalterlichen Wurzeln Deutschlands sichtbar zu machen. Deshalb deckt der geographische Zuschnitt der MGH bis heute das Gebiet des gesamten mittelalterlichen römisch-deutschen Reiches ab.

Die bewegte Geschichte der MGH ist eng mit der deutschen Geschichte verknüpft. Der Sitz der MGH lag zunächst in Frankfurt, dann in Berlin und heute in München. Seit 1967 befindet sich die inzwischen staatlich finanzierte und institutionalisierte Einrichtung in der Bayerischen Staatsbibliothek. Dort beherbergt sie die weltweit grösste Fachbibliothek zur mittelalterlichen Geschichte. Zweimal jährlichen geben die MGH mit dem „Deutschen Archiv für die Erforschungs des Mittelalters“ (DA) überdies eine renommierte Fachzeitschrift heraus, die neben Aufsätzen, Miszellen und Rezensionen auch Informationen zum Stand der aktuellen Editionsprojekte beinhaltet. Bis auf die Jahrgänge der letzten drei Jahre sind zudem sämtliche Ausgaben des DA und seiner Vorgängerzeitschriften online frei einsehbar.

Die Editionen der MGH erscheinen in verschiedenen Editionsreihen (auch Abteilungen genannt), die nach Quellengattungen unterschieden werden:

Die etwa 450 MGH-Editionen wurden zu Beginn in grossen Folio-, später in kleineren Oktav- und Quartbänden herausgegeben. Sie enthalten in der Regel nur den Text in der zumeist lateinischen Originalsprache.

Grundsätzlich gilt: Alle Editionen der MGH sind kritische Editionen, aber nicht alle kritischen Editionen sind auch MGH-Editionen. So gibt es auch weitere Publikationsreihen, die kritische Editionen herausgeben, beispielsweise Corpus Christianorum (CC), Oxford Medieval Texts oder Les Classiques de l’histoire de France du Moyen Âge. Gibt es bei einer Quelle mehrere kritische Editionen, kann als Faustregel gelten, dass die massgebliche kritische Edition in den meisten Fällen die jüngste ist.

In gedruckter Buchform können die MGH-Editionen in Bibliotheken eingesehen werden, in der Universitätsbibliothek Geschichte finden sie sich beispielsweise unter Signatur „MQ 1“. Nach einer Schutzfrist von zwei Jahren sind sie zudem als Digitalisat auf der Webseite https://www.dmgh.de/ frei zugänglich. Es handelt sich hierbei um Scans der gedruckten Bände, die vollwertig zitierbar sind.

Auf der Startseite gibt es zudem eine Suchfunktion, mittels der man alle Texte nach Begriffen durchsuchen kann. Allerdings ist diese Funktion momentan nur in einer eingeschränkten Beta-Version verfügbar.

Startseite der dMGH.

Eine Begriffssuche liefert eine Auflistung aller Quellenstellen mit dem jeweiligen Begriff. Auch hier funktionieren die klassischen Recherchetricks wie die Verwendung von Anführungszeichen oder Sternchen.

Auf die einzelne Quellenbände kann über die Auflistung der Reihen zugegriffen werden. Dort finden sich auch die jeweils gängigen Abkürzungen für die Bibliographie.

Die Webseite der MGH bietet überdies vielfältige Hilfestellungen zur Erforschung der mittelalterlichen Geschichte. Unter anderem finden sich hier:

Der Kompass Geschichtsstudium gibt detailliert darüber Auskunft, wie Quelleneditionen bibliographiert werden und was es beim Zitieren von mittelalterlichen Quellen in den Anmerkungen zu beachten gilt (in den Kapiteln 16.6, 17.1 und 18.1). Zusammengefasst sind die folgenden Punkte zentral:

Die Abkürzungen und Siglen der MGH-Reihen sind online abrufbar und massgeblich.

Als Beispiel wird hier ein Abschnitt aus den Annalen des Lampert von Hersfeld aus dem 11. Jahrhundert zitiert. Oswald Holder-Egger hat die Annalen im Jahr 1894 zusammen mit den anderen Werken Lamperts als kritische Edition in den MGH veröffentlicht. Dort sind sie im 38. Band der „Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi“ (MGH SS rer. Germ. 38) erschienen.

Wenn beispielweise ein Absatz auf S. 186 der Edition in einer Seminararbeit zitiert werden soll, kann die Quelle in der Fussnote folgendermassen angegeben werden:

Lampert von Hersfeld, Annales ad a. 1074 / Annalen zu 1074, hg. von / ed. Holder-Egger, S. 186.

Es ist unerheblich, ob in diesem Fall der lateinische oder der deutsche Titel erwähnt wird oder dem Editor ein „hg. von“ („herausgegeben von“) oder ein „ed.“ („edidit“) vorangestellt wird.

Wird im Fliesstext eine Übersetzung verwendet, so folgt in der Fussnote danach zwingend noch das Zitat in Originalsprache gemäss kritischer Edition, gefolgt von der Angabe zur Übersetzung, sofern diese nicht selbst verfasst wurde. In einer wissenschaftlichen Arbeit könnte dies dann wie folgt aussehen:

„Der Erzbischof feierte das Osterfest in Köln, und bei ihm war der Bischof von Münster, den er als seinen vertrauten Freund zur Teilnahme an den Freuden des hohen Festes eingeladen hatte.“1

___________________

1 Lampert von Hersfeld, Annalen zu 1074, hg. von Holder-Egger, S. 186: Archiepiscopus pascha Coloniae celebravit, eratque cum eo episcopus Mimigardevurdensis, ad communicanda tantae solemnitatis gaudia familiaris amicitiae obtentu evocatus; übersetzt von Schmidt, S. 237.

Im Quellenverzeichnis muss schliesslich immer der ganze Titel des Werkes aufgeführt mit allen vom Kompass Geschichtsstudium geforderten Informationen bibliographiert werden. Die Edition und die Übersetzung der Annalen Lamperts würden im Quellenverzeichnis dann wie folgt erscheinen:

Lampert von Hersfeld: Annalen (Lamperti Annales), in: Lamperti Monachi Hersfeldensis opera, hg. von Oswald Holder-Egger, Hannover; Leipzig 1894 (MGH SS rer. Germ. 38), S. 1-304.

Lampert von Hersfeld: Annalen, neu übersetzt von Adolf Schmidt, erläutert von Wolfgang Dietrich Fritz, Darmstadt 1957 (19853) (Ausgewählte Quellen zur Deutschen Geschichte des Mittelalters. Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe 13).

Bei Zitaten von Urkundeneditionen werden in der Fussnote die Abkürzung der Edition und die Nummer der zitierten Urkunde angegeben. Wird also die 975. Urkunde der MGH-Edition der Urkunden Friedrichs II. zitiert, so steht in der Fussnote:

MGH DF II. 975.

Diesem Prinzip folgen alle in den MGH edierten Herrscherurkunden. Die 145. Urkunde Ottos III. wird in der Fussnote also folgendermassen zitiert:

MGH DO III. 145.

Wenn auf eine Reihe von Urkunden verwiesen wird, wird die Abkürzung DD verwendet:

MGH DDF II. 970-975.

Im Quellenverzeichnis würden die genannten Urkundeneditionen dann wie folgt aufgelöst werden:

Die Urkunden Friedrichs II. (Friderici II. Diplomata), hg. von Walter Koch unter Mitwirkung von Klaus Höfliger; Joachim Spiegel; Christian Friedl u.a., Bd. / Teil 5, Hannover; Wiesbaden 2017 (MGH DD 14, 5).

Die Urkunden Otto des III. (Ottonis III. Diplomata), hg. von Theodor Sickel, Bd. / Teil 2, Hannover 1893 (MGH DD 2, 2).

Zusammengestellt von Johannes Luther und Linda Eichenberger